„Am Anfang war die Tat!“ – So ruft Faust, nachdem er das „Wort“ verworfen, den „Sinn“ erwogen und die „Kraft“ durchschritten hat. Goethes Held ringt mit dem Urbeginn – und erkennt schließlich: Nicht Denken, nicht Reden, sondern Handeln ist Ursprung der Welt. Die Tat wird zum ersten Prinzip, zum schöpferischen Akt, nur sie kann Wirklichkeit stiften.

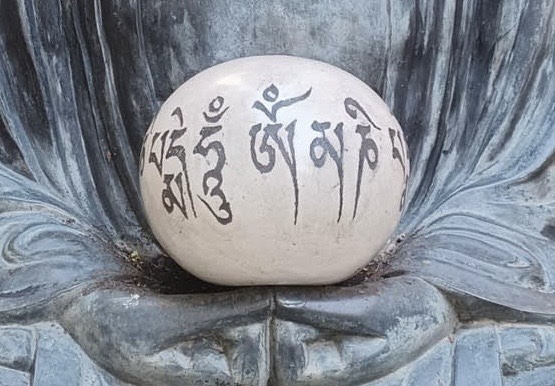

Als ich Barbara Seebers Planet Drums zum ersten Mal sah – und nun wieder in ihrer jüngsten Performance –, drängten sich mir Goethes Urworte auf. Da kreisen stilisierte Erdkugeln, erfüllt von Worten, Farben und Klängen – als wären sie selbst Metaphern des Schöpfungsbeginns. Nicht zufällig rufen sie Fausts Ringen um das Ursprüngliche in Erinnerung: das Wort, der Sinn, die Kraft – und schließlich die Tat. In Planet Drums scheint all dies zu pulsieren – eine verdichtete Weltidee – divers, friedvoll, bunt und inspirierend.

Es ist nicht das, was uns die rechten Hitzköpfe und Verschwörer weismachen wollen. Kein Lärm, kein Aufruhr, keine Gewalt – sondern ein Innehalten. Für einen flüchtigen Moment entziehen sich die Planet Drums der Gewalt der Welt, jener Zerstörungskraft, die aus imperialer Gier Tag für Tag neues Elend gebiert.

Und doch sind sie kein bloßer Trost. Ihre Form ist elementar, fast urbildlich – kugelrund, atmend, offen. Sie vibrieren nicht nur im Klang, sondern im Sinn. In ihnen klingt eine Ahnung von Welt: das Viele im Einen, das Eine im Vielen. Schwingung als Widerstand, Klang als Erinnerung an ein Gleichgewicht, das wir längst verloren haben – und vielleicht wiederfinden könnten.

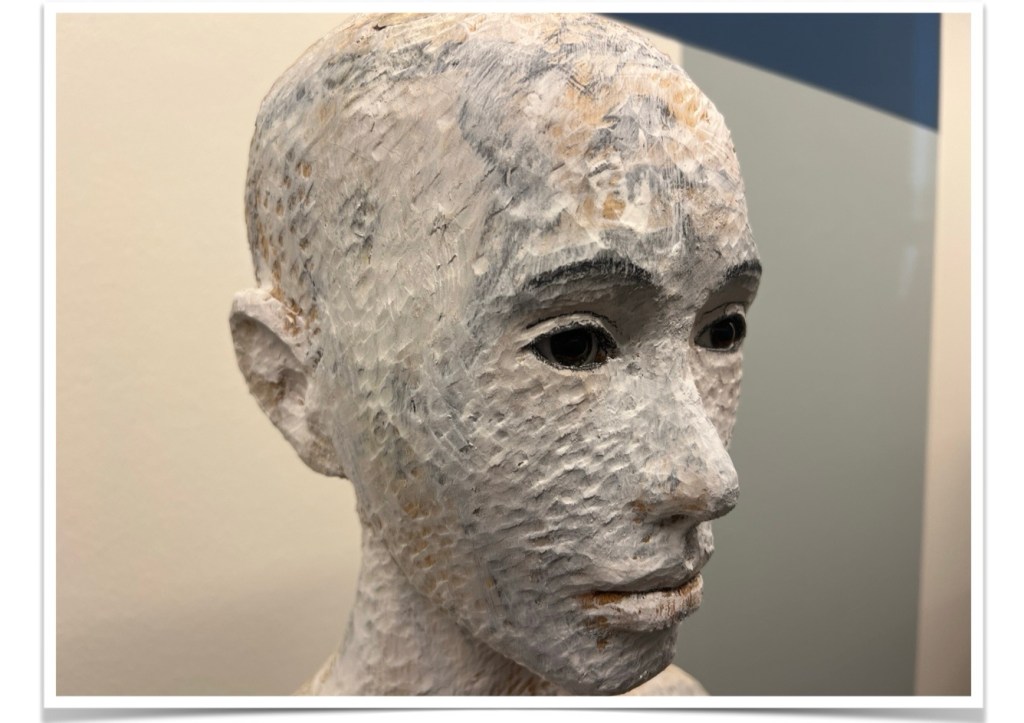

Seeber formt sie von Hand aus schamottiertem Ton, langsam getrocknet, in zwei Bränden gehärtet. Im abschließenden Raku-Verfahren, glühend aus dem Ofen geholt und in organischem Material reduziert, entstehen jene markanten schwarz-bronzierten Oberflächen: ein Spiel aus Glanz, Schatten und Zufall. Jede Trommel ein Planet.

Inspiriert von der afrikanischen Udu und der indischen Ghatam, sind die Planet Drums Einzelstücke. Ihre Form: geschlossen und offen zugleich. Zwei Öffnungen erzeugen zwei Basstöne, dazwischen ein schimmerndes Spektrum vibrierender Obertöne – warm, hypnotisch, haptisch begehrenswert. Geht man an Ihnen vorbei, möchte man sie angreifen, die Rundung streichend fühlen.

Seeber geht über das Klangobjekt hinaus. In ihren literarischen Planet Drums fügt sie Sprache hinzu: Zoderer, Oberhollenzer, N.C. Kaser. Die Trommel wird zum Träger von Bedeutung, der Klang zum Resonanzraum des Gedankens. Wort und Ton, Literatur und Rhythmus treten in einen leisen, vibrierenden Dialog. „Wenn die Planet Drum in Schwingung versetzt wird, werden auch die Botschaften ins Schwingen gebracht und verbreitet.“ Zoderers „Meine Nacht blutet nicht mehr, ich habe ihre Wunde geschlossen, mit meinen Lippen“ Ein poetisches Fragment, berührende Momentaufnahme vor allem in diesen Zeiten, wo mörderische Gewalt viele Nächte bluten lässt.

Goethes Faust ringt mit dem Anfang: „Im Anfang war das Wort“ – doch er streicht es, tastet sich weiter vor – zum Sinn, zur Kraft – bis zur Tat. Genau diesen Übergang scheint Barbara Seeber zu vollziehen: Ihre Kunst ist nicht Behauptung, sondern Handlung, Verkörperung, klanglich gewordene Weltauffassung – eine poetisch friedvolle, auf Dialog fokussiert. Sie setzt das Wort, den Klang und die Schwingung an den Anfang allen Seins. Denkt man an den Urknall, dann mag Barbara Seeber recht haben. Und doch wieder nicht, wenn man der physikalischen Gesetzmäßigkeit folgt, dass Klänge, Geräusche und auch Worte nicht aus dem Nichts entstehen können.

Hansjörg Mutschlechner hat die Musik zum Film komponiert, der anlässlich der Präsentation gezeigt wurde: „Von jeher war der Klang eine Brücke zum Universum, der es ermöglicht, Energie und Schwingungen zu erkennen und uns mit ihnen zu verbinden.“ Sagt Hansjörg Mutschlechner.

Und die Mantra Planets vermitteln eine Ahnung davon, was gut ist auf unserem Planeten: „Kein einziger Mensch soll verloren gehen.“

Hansjörg Roggers Gedanken zu den Planet Drums und zur Performance von der Künstlerin Barbara Seeber im Schloss Bruneck